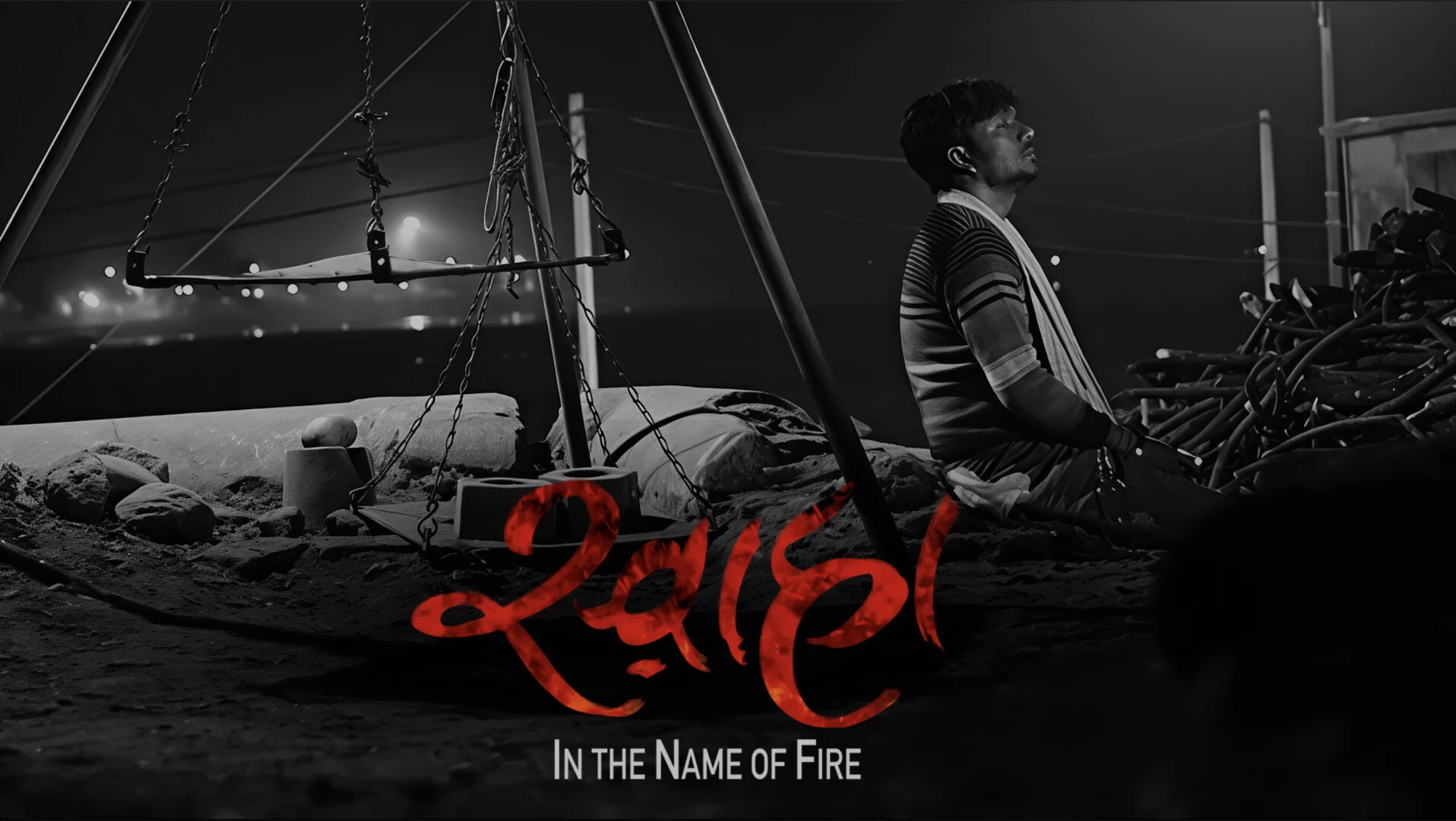

हमारे समय का सबसे रंगहीन दृश्य -स्वाहा In the Name of Fire

मुझे रंग पसंद है और इसलिए रंगहीन फिल्में नापसंद है, एक पलायन की तरह लगता है, मगर एक जीवन जिसमें कोई रंग नहीं है- उसका क्या?

रंगहीनता केवल एक दृश्यात्मक यथार्थ नहीं, बल्कि उस सामाजिक तंत्र का प्रतीक है, जहाँ संवेदनाएं धुँधली होती जा रही हैं, इंसानी रिश्ते राख में बदल चुके हैं और न्याय एक असंभव स्वप्न की तरह प्रतीत होता है। निर्देशक अभिलाष शर्मा की स्वतंत्र मगही फिल्म “स्वाहा – In the Name of Fire” एक ऐसी ही दुनिया की कहानी है, जहाँ जीवन का हर पल, हर संवाद, हर दृष्टि… जलने की प्रक्रिया है। यह फिल्म न केवल दलित विमर्श को केंद्र में लाती है, बल्कि अंधविश्वास, लिंचिंग, महिला-विरोध, और ग्रामीण उत्पीड़न जैसे ज्वलंत मुद्दों को भी अत्यंत संवेदनशीलता के साथ छूती है।

एक मज़दूर की धूसर कथा

फिल्म का आरंभ होता है , गाँव से बाहर एक वीराने में स्थित घर में फेकन की वापसी से। वह भूखा है और सियारों-लकड़बग्घों के बीच बैठकर मूस पकाता है। मूस खाते हुए वह कहता है कि गाँव में कीर्तन चल रहा है, वहाँ हमारी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। यह संवाद उसके सामाजिक बहिष्कार की गहराई को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मनोरवा नामक एक सुदूर गाँव से शुरू होती है, जहाँ रुखिया और फेकन अपने बेटे कारीमन के साथ हाशिए पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यह कोई सामान्य संघर्ष नहीं है, ये वह जीवन है जिसे व्यवस्था भूल चुकी है, जिसे समाज डायन और भूत-प्रेत के नाम पर कुचल देता है, और जिसे जन्म के कारण ही दलित बना दिया गया है।

अपने दो दिन से भूखे बेटे कारीमन को दूध पिला सके, इसलिए फेकन शहर में काम की तलाश में निकलता है और यह तलाश एक दारुण यात्रा बन जाती है। वह ईंट भट्ठे में काम करता चाहता है, मगर काम नहीं मिलता है, फिर तिलकुट कूटता है, पोस्टर हटवाता है, अखबार बेचता है, मगर हर बार धोखा मिलता है , मजदूरी नहीं मिलती, अपमान मिलता है, चोरी का आरोप, बच्चा चोर होने का झूठा कलंक, और अंततः भीड़ द्वारा उसकी हत्या। फेकन का सफर बिहार के मज़दूरों के यथार्थ को सजीव करता है। यह दृश्य, जहाँ एक थका-हारा, भूखा और टूटा हुआ मज़दूर सिर्फ दो पैसे की आस में है, और भीड़ उसे पीट-पीट कर मार देती है ,हमारे समय की सबसे डरावनी छवि बनकर उभरता है। “स्वाहा” हमें याद दिलाती है कि भीड़ केवल न्याय नहीं करती, वह व्यवस्था की विफलता का क्रूर उत्पाद है।

एक व्यक्ति उसका पैसा छीन लेता है, वह पागल होकर सबसे पैसे माँगने लगता है और पुलिस से भिड़ जाता है। जब पुलिस उसे पकड़ने आती है, तब वे ही लोग, जिन्होंने उसका शोषण किया था, उसे बच्चा चोर घोषित कर देते हैं। फिर एक भीड़ उसे पीट-पीट कर मार डालती है।

‘डायन’ रुखिया

दूसरी ओर रुखिया अपने बेटे के साथ गाँव में जूझती रहती है , मानसिक अकेलेपन से, समाज के आरोपों से, और उन ‘आवाज़ों’ से जो उसे डायन करार देने को आतुर है। जिस स्त्री को बचपन से साथ खेलने के लिए साथी नहीं मिले, जिसके पिता को मार दिया गया, जिसका घर बाढ़ में उजड़ गया, और जिसका बच्चा भूखा है , वह अब मानसिक अकेलेपन के चरम पर है।

फिल्म का सबसे भयावह दृश्य तब आता है जब रुखिया के घर में एक रात अजीब सी आवाजें आती हैं , जैसे कोई शक्ति उससे बलिदान मांग रही हो। यह बलिदान कोई प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि उसका बेटा कारीमन का है। रुखिया का मानसिक अकेलापन, सामाजिक बहिष्कार, अंधविश्वास और प्रेम सब एक साथ फूट पड़ते हैं। वह भुंइया बाबा से बात करती है, चीखती है, रोती है , मगर समाज की भाषा में वह अब एक ‘डायन’ बन चुकी है।यह स्थिति उसे उस बिंदु तक पहुँचा देती है जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।

नेहुरा का अपराध-बोध

फेकन की मौत के बाद उसका शव एक अनाम, उपेक्षित लाश की तरह ठेले पर नेहुरा द्वारा लाया जाता है। उसका दाह संस्कार करने वाला नेहुरा अपराध-बोध से ग्रस्त होता है। नेहुरा का यह क्षण रुखिया के मरने के बाद कारीमन को अपनी गोद में लेता है , फिल्म का ‘रेडेम्प्शन मोमेंट’ है। यही वह क्षण है जब फिल्म में पहली बार ‘रंग’ आता है – जीवन की लौ, एक बच्चे का रोना, एक नई शुरुआत की संभावना।

अभिनय

सोनाल्ली शर्मिष्ठा (रुखिया) ने मातृत्व, संघर्ष, भय और टूटन को अपने चेहरे के भावों और आँखों से जीवंत किया है। उनका आंगिक अभिनय भाषा से परे जाकर संवेदना को छूता है। सत्य रंजन (फेकन) एक पराजित श्रमिक के रूप में अत्यंत प्रभावशाली हैं , विशेषकर उनका पागल हो जाना और टूटना, भीतर से दर्शक को विचलित करता है। चंद्रशेखर दत्ता (नेहुरा) कम संवादों में ही एक गहरी आत्मा का चित्रण करते हैं, जिनके भीतर प्रायश्चित की आग सुलग रही है। फिल्म में पटना रंगमंच के कुछ परिचित कलाकार भी शामिल थे, जिनमें बुलू कुमार (चौधरी), कुणाल कुमार (बबलू), रवि कुमार और सरविंद कुमार (श्मशान प्रबंधक) प्रमुख हैं।

दृश्य संयोजन और सिनेमेटोग्राफी

कुछ एक दृश्य को छोड़कर फिल्म लंबे स्थिर दृश्यों की सहायता से एक धीमा, सघन सिनेमाई अनुभव रचती है। एक दृश्य में जब रुखिया अपने बेटे को लेकर खोए हुए पति की तलाश में निकलती है, तो धूसर लैंडस्केप के बीच उसका अकेलापन विराट प्रतीत होता है। रंगों का न होना यहाँ शैली नहीं, बल्कि कथ्य है। निर्देशक ने जानबूझ कर जीवन की तमाम रंगीनियों को पीछे छोड़ एक ऐसे यथार्थ को चुना है जहाँ जीना अपने आप में एक अभिशाप है।

फिल्म के छायाकार देवेंद्र गोलतकार एक सक्षम छायाकार हैं, जिनकी सिनेमैटोग्राफी में गहरी संवेदनशीलता और प्रकाश-छाया के माध्यम से दृश्यात्मक सौंदर्य रचने की विलक्षण क्षमता है। वे पुणे के एफटीआईआई (FTII) से फिल्म निर्माण की पढ़ाई की, जहाँ उनकी डिप्लोमा फ़िल्म Who Thought of Little Boy? को एशिया–प्रशांत क्षेत्र के प्रतिष्ठित Kodak Film School Award से सम्मानित किया गया। हॉलीवुड सिनेमैटोग्राफर डॉन बर्गेस ने उनके प्रकाश-छाया के प्रयोग की विशेष सराहना की। यह फिल्म उनकी क्षमता का उदाहरण है।

फिल्म का सबसे सुंदर दृश्य वह है, जो पाथेर पंचाली के तलाब वाले दृश्य की तरह है। जिसमें रुखिया अपने बेटे कारीमन के लिए दूध लाने के इंतजार में बैठी होती है। तभी उसे अपना बचपन याद आता है जब वह मात्र आठ साल की थी और तालाब किनारे एक पत्थर पर बैठकर रो रही थी। उसका पिता आता है और उसे समझाते हुए कहता है, “रो मत बेटी, नहीं तो चिड़िया भर माँस खत्म हो जाएगा।” जब वह पूछता है कि क्यों रो रही हो, तो रुखिया कहती है, “गाँव के बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते, कहते हैं तेरे बाबा भूत की पूजा करते हैं।”

पिता उत्तर देता है, “जैसे इस तालाब में पानी है और लोग अपने-अपने तरीके से पीते हैं, वैसे ही भगवान की पूजा भी सब अपने-अपने तरीके से करते हैं। हम भूईया बाबा की पूजा करते हैं।” इस गहरे विश्वास के सहारे रुखिया जीवन जीती है, लेकिन यही समाज उसके पिता को डायन मानकर मार डालता है।

पटकथा

हालाँकि, इस अत्यंत संवेदनशील और दृष्टिगत रूप से प्रभावशाली फिल्म का सबसे कमजोर पक्ष इसकी पटकथा (स्क्रिप्ट) है। फिल्म में चरित्र विकास की स्पष्ट कमी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, हर दिन लाश जलाने वाला नेहुरा के प्रायश्चित की प्रेरणा क्या है , यह स्पष्ट नहीं हो पाता। इसी तरह गाँववालों द्वारा रुखिया को ‘डायन’ कहने के पीछे की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी ठोस रूप में स्थापित नहीं किया गया है। यदि इन तत्वों पर अधिक ध्यान दिया गया होता, तो कथानक और फिल्म अधिक प्रभावशाली बन सकता था।

Bicycle Thief को होमेज

फिल्म का एक दृश्य, जहाँ फेकन शहर में पोस्टर बाँट रहा है, सीधा-सीधा Bicycle Thief को होमेज की तरह है। वहाँ भी एक बेरोजगार नायक इसी तरह पोस्टर साटने के काम में संलग्न होता है , यह दृश्य न केवल प्रभावशाली है, बल्कि भारतीय यथार्थ को वैश्विक सिनेमा से जोड़ता भी है।

अभिलाष शर्मा ने वर्ष 2012 में अपनी पहली फीचर फिल्म “अचल रहे सुहाग” बनाई, जो सावित्री-सत्यवान की पौराणिक कथा का एक आधुनिक पुनर्पाठ थी। इसके एक दशक बाद उनकी दूसरी फिल्म “स्वाहा: इन द नेम ऑफ फायर” सामने आई , एक ऐसी स्वतंत्र फिल्म, जो Bicycle Thief की यथार्थवादी परंपरा में बनी बिहार की अब तक की सबसे सशक्त स्वतंत्र फिल्मों में से एक कही जा सकती है।यह अकारण नहीं है कि चीन के सबसे प्रतिष्ठित 26वें शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के Asian New Talent Competition अनुभाग में अभिलाष शर्मा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का गोल्डन गोब्लेट अवॉर्ड, और सत्य रंजन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।

कुल मिलाकर, “स्वाहा” एक पूर्ण सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है, जो अधिकांश स्वतंत्र फिल्मों में दुर्लभ होता है, मगर यह अपने तमाम कथानकगत कमज़ोरियों के बावजूद यह फिल्म अपने दृश्य-संयोजन, भावनात्मक गहराई और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के कारण दर्शक के मन में गहराई से उतरती है।